Редакционная статья

Клиническая онкология сегодня проходит период беспрецедентных изменений. Таргетная терапия, а в последующем иммунотерапия, революционизировали клиническое течение и исход заболевания у многих пациентов с солидными злокачественными новообразованиями (ЗНО). Клиническая онкология неотделима от молекулярной онкологии, развитие которых взаимосвязано. Молекулярно-обоснованный выбор наиболее прецизионной, эффективной и наименее токсичной схемы противоопухолевой терапии является крайне актуальной клинической задачей, особенно при жизнеугрожающих и резистентных к иным видам лечения случаям ЗНО. Современные технологии геномных и постгеномных исследований, а также методы молекулярной визуализации (позитронная и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ и ОФЭКТ)) позволяют не только оценивать метаболический и рецепторный статус очагов опухоли, но и подбирать как ключ к замку оптимальную терапевтическую тактику. В клинической практике онкологии все чаще возникает необходимость в молекулярных онкологических консилиумах (МОК). Опубликованный опыт реальной клинической практики применения рекомендованных МОК режимов лечения на основе молекулярного гено-транскриптомного профиля опухоли свидетельствует о лучших результатах безрецидивной и общей выживаемости пациентов в сравнении с лечением, назначаемым врачом без учета молекулярного профиля опухоли. Необходимы дальнейшее накопление опыта и проведение рандомизированных контролируемых клинических испытаний для более основательных и доказательных выводов. Однако нет никаких сомнений, что МОК является мощнейшим инструментом развития прецизионной персонализированной онкологии.

Клиническая эндокринология

ОБОСНОВАНИЕ. Вопросы мониторинга эффективности программ профилактики йодного дефицита (ЙД) являются важной составляющей в процессе ликвидации ЙД. Неонатальный тиреотропный гормон (ТТГ) используется в качестве критерия тяжести ЙД с 1994 г., однако вопрос о «точке отсечения» уровня неонатального ТТГ широко обсуждается в литературе последних лет.

ЦЕЛЬ. Оценить критерий неонатальной гипертиреотропинемии выше 5 мМЕ/л с позиции мониторинга ЙД и установить «точку отсечения» на модели здоровых беременных женщин с адекватным йодным статусом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено проспективное исследование в популяции беременных женщин г. Тюмени с формированием групп наблюдения по уровню экскреции йода с мочой — основная группа (с адекватным йодным статусом на протяжении всего периода гестации) и группа сравнения (женщины с показателями концентрации йода в моче (КЙМ) менее 150 мкг/л). Оценены результаты неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз (ВГ) у детей женщин, участвовавших в исследовании. Проведена оценка частоты неонатального ТТГ выше 5 мМЕ/л в группах наблюдения. Выполнен ROC-анализ и установлена «точка отсечения» уровня неонатального ТТГ в качестве индикатора йодного дефицита.

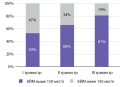

РЕЗУЛЬТАТЫ. Медианная КЙМ в популяции беременных женщин г. Тюмени составила 159,05 мкг/л, частота зоба — 0,38%, частота неонатальной гипертиреотропинемии выше 5 мМЕ/л — 2,88%, что характеризует адекватное йодное потребление в популяции беременных женщин. Частота неонатального ТТГ выше 5 мМЕ/л у новорожденных от женщин из основной группы составила 1,47%, а в группе сравнения — 9,3% (р=0,076). ROC-анализ выявил пороговое значение неонатального ТТГ 2,77 мМЕ/л в точке «cut-off», которому соответствовало наивысшее значение индекса Юдена. КЙМ более 150 мкг/л прогнозировалась при значении неонатального ТТГ ниже данной величины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ баз данных неонатального скрининга на ВГ позволяет эффективно, быстро и с минимальными затратами ежегодно проводить оценку йодного статуса в популяции. Установленная «точка отсечения» неонатального ТТГ на модели здоровых беременных с адекватным йодным потреблением в нашей работе — 2,77 мМЕ/л, отсутствие статистически значимых различий в частоте неонатальной гипертиреотропинемии выше 5 мМЕ/л у женщин с разным йодным статусом во время беременности свидетельствуют о необходимости пересмотра имеющегося порога 5 мМЕ/л и могут являться стимулом для проведения широкомасштабных исследований в регионах с разным йодным обеспечением.

ОБОСНОВАНИЕ. Предоперационная визуализация околощитовидных желез имеет важное значение для эффективного лечения первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ). Несмотря на то что большая часть пациентов с ПГПТ может быть вылечена путем выполнения селективной паратиреоидэктомии, планируемой на основании данных предоперационной визуализации, при таком подходе у значимого числа пациентов в послеоперационном периоде наблюдется персистенция гиперпаратиреоза, обусловленная наличием множественного поражения околощитовидных желез.

ЦЕЛЬ. Целью настоящего исследования являлось изучение возможностей предоперационной визуализации около-щитовидных желез при планировании объема хирургического вмешательства при лечении больных с ПГПТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективное когортное исследование было проведено на выборке пациентов, первично прооперированных по поводу ПГПТ в КВМТ им. Н.И. Пирогова СПбГУ в 2017–2018 гг. В исследование было включено 810 случаев. Оценивались демографические показатели, данные предоперационного обследования и непосредственные результаты хирургического лечения, была построена логистическая регрессионная модель для оценки риска множественного поражения околощитовидных желез. Сравнивалась частота персистенции ПГПТ и случаев множественного поражения между группами с конкордантными и дискордантными результатами визуализации.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Возраст, пол, индекс массы тела, негативные результаты предоперационного ультразвукового исследования, сцинтиграфии и рентгеновской компьютерной томографии в качестве независимых переменных оказались не ассоциированы с риском множественного поражения. Большее число выполненных предоперационных исследований оказалось связано с риском персистенции ПГПТ. 37% случаев множественного поражения не было выявлено на дооперационном этапе. Выявлено 7 случаев с дополнительными аденомами, обнаруженными только благодаря выполнению двусторонней ревизии шеи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На данный момент любая комбинация методов предоперационной визуализации не позволяет надежно выявлять множественное поражение околощитовидных желез. Выполнение дополнительных визуализирующих исследований не приводит к повышению эффективности хирургического лечения. Выполнение двусторонней ревизии шеи может привести к снижению частоту персистенции ПГПТ благодаря лучшему выявлению случаев множественного поражения.

ЦЕЛЬ. Определить прогностически значимые факторы, влияющие на выживаемость больных с АКТГ-эктопированным синдромом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Многоцентровое ретроспективное исследование когорты пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом. Конечной точкой исследования стал летальный исход пациента от любых причин. С целью выявления предикторов развития неблагоприятного исхода проведен однофакторный и многофакторный регрессионный анализ. Для определения прогностических пороговых значений отдельных предикторов использовался ROC-анализ. Анализ выживаемости проводили по методу Каплана–Майера. Статистическая обработка данных осуществлялась в IBM SPSS Statistics 23.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование включен 151 пациент (92 женщины, 59 мужчин) в возрасте на момент диагностики заболевания от 12 до 76 лет (Ме 40 лет [28; 54]). Медиана периода наблюдения — 50 мес [13; 91], максимально — 382 мес. В 92 случаях (60,9%) первичный очаг локализовался в легком, в 17 (11,3%) — в средостении, в 8 — в поджелудочной железе, в 5 — в надпочечнике, по 1 случаю — в слепой кишке и червеобразном отростке, 1 — медуллярный рак щитовидной железы, 26 больных (17,2%) — с опухолью неустановленной локализации. Первичный очаг удален у 101 пациента (66,9%). Двусторонняя адреналэктомия по жизненным показаниям выполнена 42 (27,8%) пациентам. Метастазы выявлены в 23,2% случаев (n=35). Рецидив заболевания наблюдался в 24,4%, долгосрочная ремиссия сохранилась у 64 пациентов (74,4%). Летальные исходы наступили у 42 (28%) пациентов в возрасте от 27 до 81 года. Средний возраст выживших составил 47,0±15,2 против 53,5±15,6 года у умерших (р=0,022). Время до наступления летального исхода с момента постановки диагноза в среднем 32 мес, Ме 16,5 мес [7; 54]. Непосредственное влияние на выживаемость больных оказывают: возраст установки диагноза ≥51 года (OR 4,493; 95% ДИ 2,056–9,818, р<0,001), локализация нейроэндокринной опухоли (НЭО) в легком (OR 0,281; 95% ДИ 0,119–0,665; р=0,004), наличие метастазов (OR 2,489; 95% ДИ 1,141–5,427; р=0,022), концентрация свободного кортизола в вечерней слюне ≥122,2 нмоль/л (OR 2,493; 95% ДИ 1,014–6,128; р=0,047).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наиболее частым источником эктопической продукции АКТГ являются НЭО бронхолегочной локализации, демонстрируя наилучшие результаты хирургического лечения и показатели выживаемости. На прогноз пациентов с АКТГ-эктопированным синдромом оказывают влияние возраст установки диагноза, локализация НЭО, наличие метастазов и концентрация свободного кортизола в вечерней слюне.

ОБОСНОВАНИЕ. Беременность — состояние, при котором происходят важные структурные и физиологические изменения щитовидной железы. В связи с этим экспертами Американской и Европейской тиреоидологических ассоциаций рекомендована разработка специфических референсных интервалов тиреоидных гормонов у беременных женщин с учетом природных и социально географических особенностей исследуемого региона.

ЦЕЛЬ. Предложить референсные интервалы для тиреотропного гормона (ТТГ) у беременных женщин, проживающих в условиях легкого дефицита йода (в центральных регионах РФ).

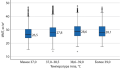

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В наблюдательное многоцентровое поперечное сплошное исследование были включены 2008 здоровых беременных женщин на разных сроках беременности, проживающих в трех сопоставимых по степени тяжести дефицита йода регионах РФ (Москва, Иваново, Смоленск). У всех беременных женщин определяли уровни ТТГ, антител к тиреоидной пероксидазе, антител к тиреоглобулину в сыворотке крови, экскреции йода с мочой в утренней порции мочи (церий-арсенитным методом). Женщины, имеющие повышенный титр антител к тиреопероксидазе и/или антител к тиреоглобулину по результатам обследования, исключались из исследования (245 женщин). Исследование проводилось с августа 2018 по декабрь 2020 гг., конечным результатом исследования явилась оценка верхнего и нижнего уровней ТТГ и ее сопоставление с йодной обеспеченностью беременных женщин. Результаты оценивались с помощью расчета 2,5 и 97,5 процентилей. Статистически значимыми предполагались различия при р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Нами подтверждено наличие йодного дефицита на исследуемых территориях. Медианная концентрация йода в моче составила в Москве 106 мкг/л, в Иваново — 119 мкг/л, в Смоленске — 134 мкг/л. Пациенткам при первичной постановке на учет в женской консультации был рекомендован прием физиологических доз калия йодида 150–200 мкг в сутки. Женщины были разделены на 2 группы в соответствии с уровнем йодурии. В группе с оптимальным уровнем йодурии уровень ТТГ составил в I триместре 0,006–3,36, во II триместре — 0,20–3,74, в III триместре — 0,33–3,68 мМЕ/л. В группе с легким йодным дефицитом: в I триместре — 0,11–3,00, во II триместре — 0,22–3,78, в III триместре — 0,07–3,04 мМЕ/л. При статистическом анализе данных было выявлено, что при сопоставлении уровней ТТГ по триместрам в зависимости от места проживания статистической разницы не выявлено (p=0,239).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам нашего исследования получены данные о том, что уровень ТТГ у здоровых беременных женщин, проживающих в центральных регионах РФ, сопоставимых по степени тяжести природного йодного дефицита, не превышает 3,8 мМЕ/л во всех триместрах.

Синдромом Шерешевского–Тернера (СШТ) - хромосомное заболевание, при котором в клетках женского организма одна Х-хромосома нормальная, а другая отсутствует или структурно изменена. Данные генетические аберрации приводят к появлению ряда отклонений в росте и развитии и повышают риск развития аутоиммунных заболеваний, в том числе затрагивающих щитовидную железу (ЩЖ). Патология ЩЖ при СШТ может быть представлена аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), гипотиреозом или тиреотоксикозом различного генеза (болезнь Грейвса (БГ), АИТ в стадии тиреотоксикоза).

Тиреотоксикоз — синдром, обусловленный избытком циркулирующих в крови гормонов ЩЖ. Одна из основных причин тиреотоксикоза — БГ, органоспецифичное аутоиммунное заболевание, обусловленное выработкой стимулирующих антител к рецепторам тиреотропного гормона. Существует три варианта лечения тиреотоксикоза при БГ: консервативный, хирургический, радионуклидный. Персонализированный подход к лечению особенно важен при наличии у пациента сопутствующих фоновых заболеваний, затрагивающих генотип.

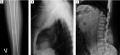

Мы представляем клинический случай пациентки Б. с СШТ и БГ, которая направлена к радиологу в отделение радионуклидной терапии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. Особенности анамнеза: на этапе неонатального скрининга у пациентки диагностирован врожденный гипотиреоз, в возрасте 3 лет инициирована терапия тиреоидными гормонами. В возрасте 21 года у пациентки манифестировал тиреотоксикоз, причиной которого была БГ. На фоне тиреостатической терапии развился токсический гепатит. С учетом непереносимости консервативной терапии рекомендована терапия радиоактивным йодом 131I, в результате которой развился гипотиреоз.

Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) — значимое эндокринное заболевание, обусловленное повышением продукции паратиреоидного гормона (ПТГ) измененными околощитовидными железами (ОЩЖ) и нарушением механизмов регуляции сывороточных концентраций кальция. Эти изменения могут привести к нефролитиазу, остеопорозу, эрозивно-язвенному поражению желудочно-кишечного тракта, ряду менее специфичных симптомов (тошноте, рвоте, слабости, усталости и прочему). Этиологически более чем в 85% случаев ПГПТ является следствием спорадической солитарной аденомы или гиперплазии ОЩЖ, однако в 1–3% случаев причиной становится карцинома ОЩЖ, в том числе в составе различных наследственных синдромов. Отмечена важность своевременного обследования на предмет ПГПТ пациентов с характерными клиническими проявлениями данного заболевания и — при агрессивном течении — настороженности в отношении карцином ОЩЖ. В то же время тяжесть клинической картины и даже наличие подозрительных признаков, характерных для наследственных форм карцином ОЩЖ, не всегда являются следствием злокачественного процесса. Мы представляем описание молодой пациентки с тяжелым течением ПГПТ, множественными переломами и объемным образованием верхней челюсти, развившимися вследствие типической аденомы ОЩЖ. Дополнительно освещен алгоритм пред- и послеоперационной дифференциальной диагностики для таких больных.

ОБОСНОВАНИЕ. Нейрохирургическое лечение является наиболее эффективным методом терапии акромегалии. Учитывая преобладающую долю макроаденом у пациентов с акромегалией, оперативное лечение не всегда является успешным, даже при экспертном уровне нейрохирурга. Определение частоты ремиссии акромегалии после хирургического лечения и поиск дооперативных предикторов эффективности являются актуальными задачами современных исследований.

ЦЕЛЬ. Оценить краткосрочную и долгосрочную ремиссию акромегалии после эндоскопической трансназальной аденомэктомии в условиях высокоспециализированного стационара и определить предикторы эффективности нейро хирургического вмешательства.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проведено одноцентровое проспективное неконтролируемое исследование. В выборку включались пациенты с активной стадией акромегалии, не получавшие медикаментозную терапию аналогами соматостатина, направленные на эндоскопическую транссфеноидальную аденомэктомию. Экспрессия микроРНК плазмы проведена методом количественной ПЦР с обратной транскрипцией. Послеоперационные образцы аденом направлены на иммуногистохимическое исследование с определением морфологического варианта и экспрессии рецепторов соматостатина 2 и 5 подтипов.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В исследование включены 44 пациента, из них 32,8% мужчин, медиана возраста составила 47,0 [34,0; 55,0], уровень инсулиноподобного фактора роста 1-го типа (ИФР-1) — 744,75 нг/мл [548,83; 889,85], соматотропного гормона (СТГ) — 9,5 нг/мл [4,94; 17,07], объем опухоли — 832 мм3 [419,25; 2532,38]. Ранняя послеоперационная ремиссия достигнута у 35 больных (79,5%). Пациенты, достигшие кратковременной ремиссии, имели более высокий уровень ИФР-1 и базальный СТГ. Медиана наблюдения составил 19,0 мес [12,5; 29,0]. Длительная ремиссия достигнута у 61,4% (27 больных), ремиссии не было у 9 (20,5%), рецидив выявлен у 2 пациентов (4,5%), 6 потеряны для наблюдения (13,6%). У пациентов с долгосрочной ремиссией отмечались более низкие базальные уровни СТГ и ИФР-1. Различий по уровням исследованных микроРНК не выявлено. Проведена оценка прогностической ценности базального СТГ до операции в определении долгосрочной ремиссии: площадь под кривой 0,811 (95% ДИ 0,649; 0,973). Пороговое значение 15,55 нг/мл соответствовало чувствительности 70,0 (34,8; 93,3)%, специфичности — 85,7 (67,3; 96,0)%, точности — 81,6 (65,7; 92,3)%, прогностической ценности положительного результата — 63,6 (39,3; 82,5)%, прогностической ценности отрицательного результата — 88,9 (75,4; 95,4)%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Частота краткосрочной и долгосрочной ремиссии после эндоскопической транссфеноидальной аденомэктомии в изученной когорте составила 79,5 и 61,4% соответственно и сравнима с литературными данными нейрохирургических центров экспертного уровня. Базальный СТГ демонстрирует потенциальную ценность в прогнозировании долгосрочной ремиссии акромегалии, однако для получения более точных отрезных значений необходимы дальнейшие исследования на расширенной выборке.

Онкоэндокринология

ОБОСНОВАНИЕ. Адренокортикальный рак (АКР) является орфанной злокачественной опухолью коры надпочечника с преимущественно неблагоприятным прогнозом и агрессивным клиническим течением. На сегодняшний день митотан представляет собой безальтернативный по эффективности лекарственный препарат в терапии АКР. Поиск прогностических параметров, определяющих чувствительность АКР к проводимому лечению, в настоящее время является актуальной задачей. В качестве потенциальных предикторов ответа на терапию митотаном рассматриваются уровни экспрессии большой субъединицы рибонуклеотидредуктазы М1 (RRM1), цитохрома P450 2W1 (CYP2W1) и стерол-O-ацилтрансферазы-1 (SOAT1).

ЦЕЛЬ. Оценить иммуногистохимическую экспрессию RRM1, CYP2W1 и SOAT1 в АКР в качестве маркеров клинического исхода и ответа на терапию митотаном.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были включены 62 пациента старше 17 лет с диагнозом АКР, подтвержденным гистологически и иммуногистохимически. 29 пациентам в послеоперационном периоде была инициирована терапия митотаном, 33 пациента находились на динамическом наблюдении без сопутствующего лекарственного лечения. Для иммуногистохимического исследования использовались антитела к RRM1, CYP2W1, SOAT1 с разведением в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе пациентов с низкой и умеренной иммунореактивностью RRM1, CYP2W1 и SOAT1 в опухоли и отсутствием противоопухолевого лечения отмечена лучшая безрецидивная выживаемость (БРВ) (p=0,037, p=0,020 и p=0,001 соответственно) в сравнении с группой пациентов, получающих терапию митотаном при данном уровне экспрессии маркеров. При высокой иммунореактивности маркеров статистически значимые различия в БРВ не обнаружены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В соответствии с результатами нашего исследования низкая экспрессия RRM1, CYP2W1 и SOAT1 ассоциировалась с худшей БРВ при противоопухолевом лечении. Результаты работы свидетельствуют о необходимости оценки уровней иммунореактивности данных маркеров у пациентов с АКР перед началом лечения митотаном с целью прогнозирования эффективности терапии.

Болезни костной и жировой ткани

ОБОСНОВАНИЕ. Имеется достаточное количество доказательств негативного влияния избыточного веса на формирование и прогрессирование патологии дыхательной системы. С учетом продолжающейся пандемии SARS-CoV-2, актуальным является определение взаимосвязей между значениями индекса массы тела (ИМТ) и особенностями клинической картины новой коронавирусной инфекции (НКИ).

ЦЕЛЬ. Изучить влияние значения ИМТ на течение острой стадии НКИ и постковидного периода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. АКТИВ и АКТИВ 2 - многоцентровые неинтервенционные регистры реальной клинической практики. Регистр АКТИВ состоит из амбулаторной и госпитальной непересекающихся ветвей с 6 визитами. В регистре АКТИВ 2 учитывались данные госпитализированных пациентов (3 визита). Всего в исследование были включены 6396 пациентов из регистра АКТИВ и 2968 пациентов — из регистра АКТИВ 2. Все субъекты были разделены на следующие группы: пациенты, не имеющие избыточной массы тела (n=2139), пациенты с избыточной массой тела (n=2931) и пациенты с ожирением (n=2666).

РЕЗУЛЬТАТЫ. Увеличение значения ИМТ у больных, находящихся на стационарном лечении, было ассоциировано с более тяжелым течением НКИ в виде формирования острого повреждения почек (p=0,018), развития «цитокинового шторма» (p<0,001), увеличения уровня С-реактивного белка в сыворотке крови более 100 мг/л (p<0,001) и потребности в проведении таргетной терапии (p<0,001). Наличие ожирения увеличивало шансы развития миокардита в 1,84 раза (95% доверительный интервал (ДИ) 1,13–3,00) и потребности в антицитокиновой терапии в 1,7 раза (95% ДИ 1,30–2,30). У больных с ожирением 1 и 2 степеней, проходивших лечение в стационаре, наблюдалась тенденция к увеличению вероятности летального исхода, в то время как при наличии морбидного ожирения данная связь была наиболее значима (ОШ=1,78; 95% ДИ 1,13–2,70). Наряду с этим пациенты, у которых после реконвалесценции дебютировали хронические заболевания, а также присутствовали определенные жалобы, отсутствующие до инфицирования SARS-CoV-2, чаще имели ИМТ более 30 кг/м2 (p<0,001). Более того, у лиц с ожирением в возрасте старше 60 лет в 2,23 раза (95% ДИ 1,05-4,72) увеличивался шанс летального исхода в течение 3 мес после реконвалесценции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наличие избыточной массы тела и/или ожирения является значимым фактором риска тяжелого течения НКИ, поражения органов сердечно-сосудистой системы и почек. У лиц с избыточной массой тела, ожирением 1 и 2 степеней наблюдается тенденция к повышению шанса летального исхода как в острой стадии, так и в постковидном периоде, в то время как для морбидного ожирения данные связи статистически значимы. Нормализация массы тела является стратегической задачей современной медицины и может играть важную роль в профилактике патологии органов дыхания, неблагоприятного течения и осложнений НКИ.

Детская эндокринология

ВВЕДЕНИЕ. Образования надпочечников часто сопровождаются гиперпродукцией стероидных гормонов, в связи с чем определение их концентрации играет важную роль в дифференциальной диагностике заболеваний надпочечников. Определение уровня стероидных гормонов с помощью тандемной масс-спектрометрии является одним из основных диагностических методов изучения стероидогенеза. На настоящий момент исследование стероидного профиля крови и мочи вызывает особый интерес для дифференциальной диагностики различных видов объемных образований надпочечников.

ЦЕЛЬ. Исследование стероидного профиля пациентов детского возраста с патологией надпочечников (инциденталомы, гиперкортицизм центрального и надпочечникового генеза, адренархе).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Ретроспективное исследование мультистероидного профиля 41 пациента с патологией надпочечников, наблюдавшихся в период с 2005 г. по 2020 г. в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Все пациенты были разделены на группы в зависимости от нозологического диагноза: с АКТГ-зависимым гиперкортицизмом (кортикотропиномы) — 7 пациентов, с АКТГ-независимым гиперкортицизмом (кортикостерома) — 4, с инциденталомой надпочечников — 7, с преждевременным адренархе — 23. В группе пациентов с кортикостеромами выявлены статистически значимые более высокие уровни 11-дезоксикортизола (р=0,0035) и более низкие уровни 17-гидроксипрегненолона (р=0,0026) и дегидроэпиандростерона (р=0,0047) по сравнению с другими группами. Статистически значимых различий показателей мультистероидного профиля между другими группами выявлено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По результатам нашей работы исследование мультистероидного профиля может использоваться в качестве дополнительного метода дифференциальной диагностики пациентов с образованиями надпочечников с и без гормональной гиперпродукции (кортикостеромы и инциденталомы надпочечников). Необходим дальнейший поиск стероидных маркеров для дифференциальной диагностики различных заболеваний надпочечников у детей.

Частые трансфузии эритроцитарной массы у детей с наследственными анемиями приводят к перегрузке железом, что может вызывать эндокринные осложнения, такие как задержка роста, гипотиреоз, гипогонадизм и нарушения углеводного обмена.

Клинический случай 1. У пациента с трансфузионно-зависимой (ТЗ) анемией Даймонда–Блекфена в 16,3 года выявлены нарушенная гликемия натощак, недостаточность соматотропного гормона (СТГ), гипогонадотропный гипогонадизм; начата терапия рекомбинантным гормоном роста (рГР). В 16,8 года диагностированы вторичный гипотиреоз, вторичный гипокортицизм, сахарный диабет. В 17,2 года непрерывный мониторинг гликемии (НМГ) выявил подъемы гликемии до 11,7 ммоль/л. Терапия рГР и эфирами тестостерона продолжена; левотироксин и кортеф отменены пациентом. В 17,9 года рост 163 см; данных за гипотиреоз и гипокортицизм нет; гликемия в пределах целевых значений.

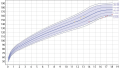

Клинический случай 2. Пациентка с ТЗ-бета-талассемией майор. В 11,5 года выявлена недостаточность СТГ; терапия рГР с 12,8 до 15,3 года. В 13,8 года диагностирована задержка полового созревания. В 15,0 года выявлена гипергликемия 7,2 ммоль/л; при поведении перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) — норма; по данным НМГ — подъемы гликемии до 9,5 ммоль/л. В 16 лет рост 152 см; в связи с остановкой полового созревания назначена заместительная гормональная терапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У пациентов с наследственными ТЗ-анемиями диагностированы нарушения роста, полового созревания и углеводного обмена, что подтверждает необходимость регулярного эндокринологического обследования. Для выявления нарушений углеводного обмена рекомендуется исследование гликемии натощак, ПГТТ и НМГ; исследование гликированного гемоглобина нецелесообразно.

Распространенность ожирения и связанных с ним метаболических нарушений у детей и подростков в Российской Федерации неуклонно растет, что требует от специалистов здравоохранения поиска новых методов лечения и профилактики. Лечение детского ожирения должно базироваться на комплексном подходе, включающем диетотерапию, расширение физической активности, поведенческую терапию и психологическое сопровождение. Для повышения эффективности формирования новых пищевых привычек и правильного пищевого поведения, а также с целью повышения приверженности детей и подростков к лечению используется медикаментозная терапия ожирения, направленная в первую очередь на снижение аппетита. Учитывая эффективность и безопасность аналогов глюкагоноподобного пептида 1 (лираглутида) у подростков, а также небольшое количество побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, данный препарат является перспективным в комплексном лечении детского ожирения. В данном обзоре представлен анализ научной литературы по немедикаментозным и медикаментозным методам терапии ожирения у детей.

Репродуктивная эндокринология

В современных условиях большинство подростков имеют сексуальный дебют в возрасте 15–19 лет. При этом при первом половом контакте какими-либо методами контрацепции пользовались только 44% девушек и молодых женщин в возрасте 15–24 лет. Принятие решения в случае наступления беременности в подростковом возрасте — сложный выбор, любой вариант развития событий чреват серьезными медицинскими и социальными проблемами. Осложнения после искусственного прерывания беременности оказывают негативное влияние на фертильность девушки в будущем. А инсулинозависимый сахарный диабет и артериальная гипертензия, являющиеся наряду с ожирением одними из компонентов метаболического синдрома, отнесены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к числу заболеваний, подвергающих женщину повышенному риску в случае незапланированной беременности. В статье рассматриваются проблемы взаимодействия врача с девушкой-подростком, наблюдающейся с данными эндокринопатиями, при обсуждении ее сексуального здоровья, представлен анализ литературы, отражающей возможные влияния средств контрацепции на течение основной патологии. Оценка рисков и преференций от применения того или иного средства контроля фертильности позволила авторам сформировать перечень препаратов, допустимых к использованию при сахарном диабете и ожирении. В работе содержатся сведения о процедуре старта контрацепции, особенностях дальнейшего динамического наблюдения за пациентом.

Болезнь Паркинсона (БП) является вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера. Имеются данные, что БП имеет более широкую распространенность среди мужчин, что свидетельствует об имеющейся роли половых гормонов в патогенезе развития заболевания. В статье представлен обзор исследований, посвященных изучению половых различий в заболеваемости и симптомах БП. Медикаментозная терапия андрогенами, предшественниками андрогенов, антиандрогенами и препаратами, модифицирующими метаболизм андрогенов, доступна для лечения различных эндокринных состояний, имея трансляционное значение для БП, но ни один из этих препаратов еще не показал достаточной эффективности. Хотя в настоящее время доказано, что БП более распространена у мужчин, чем у женщин, андрогены не всегда оказывают какое-либо влияние на симптомы или прогрессирование заболевания. Ингибиторы 5α-редуктазы показали нейропротекторную и антидискинетическую активность и нуждаются в дальнейшем исследовании. Несмотря на то что нейропротекторный эффект дутастерида наблюдался только до повреждения дофаминовых нейронов, отсутствие негативного влияния делает его привлекательным препаратом для применения у пациентов с БП благодаря его антидискинетическим свойствам.

Исследования последних десятилетий показывают неуклонный рост средней продолжительности жизни человека, и женщины в частности. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует к 2030 г. четырехкратное увеличение численности женщин старше 70 лет, при этом многие из них в возрасте после 45 лет могут столкнуться с проблемами климактерического периода. Климактерий является физиологическим состоянием в жизни женщины, в течение которого на фоне возрастных изменений происходят постепенное снижение и выключение функции яичников и прекращение выработки эстрогенов. Генитоуринарный синдром встречается у каждой третьей женщины в этом периоде. Эстриол — основной эстроген, который таргетно решает проблемы, обусловленные эстрогенной недостаточностью: диспареунии, сухости и зуда во влагалище и нижних отделах мочеполового тракта, нарушения мочевыведения, умеренного недержания мочи, а также рецидивирующего вульвовагинита и цистита. Вульвовагинальная дистрофия у женщин старшей возрастной группы — это мультидисциплинарная проблема на стыке гинекологии, урологии и дерматологии, которая может и должна быть решена для предотвращения более тяжелой гинекологической и урологической патологий.

Краткое сообщение

30 сентября 2022 г. во Владикавказе состоялось заседание междисциплинарного экспертного совета «Профилактика и лечение ожирения. Как достичь здорового метаболического баланса». Для снижения социального и экономического бремени ожирения и его последствий в Российской Федерации необходимо внедрять социально значимые инициативы по профилактике ожирения и повышению его выявляемости, а также актуализировать современные подходы к лечению этого хронического заболевания с учетом его многофакторного патогенеза, коморбидного фона, риска развития осложнений и инвалидизации пациентов. По результатам проведенных в ходе экспертного совета научных докладов и дискуссии эксперты приняли решения по дальнейшему плану в рамках социально значимых инициатив по профилактике ожирения.

Некролог

1 января 2023 года на 59-м году жизни скоропостижно скончался заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ГНЦ-ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, президент Общероссийской Общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация», врач-эндокринолог и диабетолог, доктор медицинских наук, профессор Майоров Александр Юрьевич.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN 2308-1430 (Online)

.jpg)